打(敲)擊樂器

中國敲擊樂器,品種繁多,富地方色彩,表現力強。大致可根據其製造材料作分類:皮革類、金屬類及木製類。

| 皮革類 | |

|

包括大鼓,小鼓等。 鼓的歷史悠久,它的出現比吹管樂器及拉弦樂器更早,商代甲骨文已有「鼓」字。中國鼓一般以木為框,蒙上獸皮或蟒皮,形制大小不一。外形較大者為大鼓,聲音低沉,及後發展至可校定不同音高的大鼓,稱之「定音鼓」,一套三至四個。 外形較小者為小鼓,聲音活潑響亮。小鼓亦發展至能定音高,稱為「定音小鼓」,由五個至七個不同大小的定音小鼓組成「排鼓」,適合表現熱烈歡騰的氣氛。 其他鼓類,包括有板鼓、手鼓、八角鼓等。 |

| 金屬類 | |

|

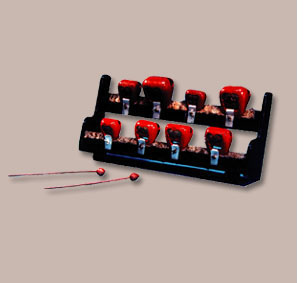

包括鑼、鈸、鈴等。 鑼又稱「銅鑼」,在唐代已見應用,是用響銅製成的圓形敲擊樂器,直徑由三、四吋至三、四呎均有,其面則有平面和微凸之分,各地的鑼形制不一。大鑼的演奏方法用蒙布的木槌擊奏,小鑼則以木片或竹片擊奏。鑼常用於戲曲及民間鑼鼓樂。 鑼亦可校定音高,將十面或更多面的定音鑼,編懸在一個有方格的木架上,用小木槌或小絨槌擊奏,這就是「雲鑼」。經過改革後,現時雲鑼己增至二十四面,甚至三十九面,音域廣大了,演奏範圍亦增大了。 鈸,古稱「銅鈸」、「銅盤」。銅制圓形,中部隆起如半球狀,直徑約為全個的二分之一,以兩片為一副,相擊發聲,初時流行於西域,南北朝時傳入內地。唐代以後,民間迎神賽會、佛道法事、舞獅舞龍均有用之。後被廣泛採用於民間歌舞、戲曲、吹打樂、鑼鼓樂中。鈸形制大小不一,可分大、中、小鈸。 另有古老的編鐘、編磬和方嚮等,在民族樂隊合奏中,有時也有應用,或會用鋼片琴代之。 |

| 木製類 | |

|

包括木魚、響板、梆子、沙的及木片琴,均在民族樂隊合奏中,廣泛地被應用。 |